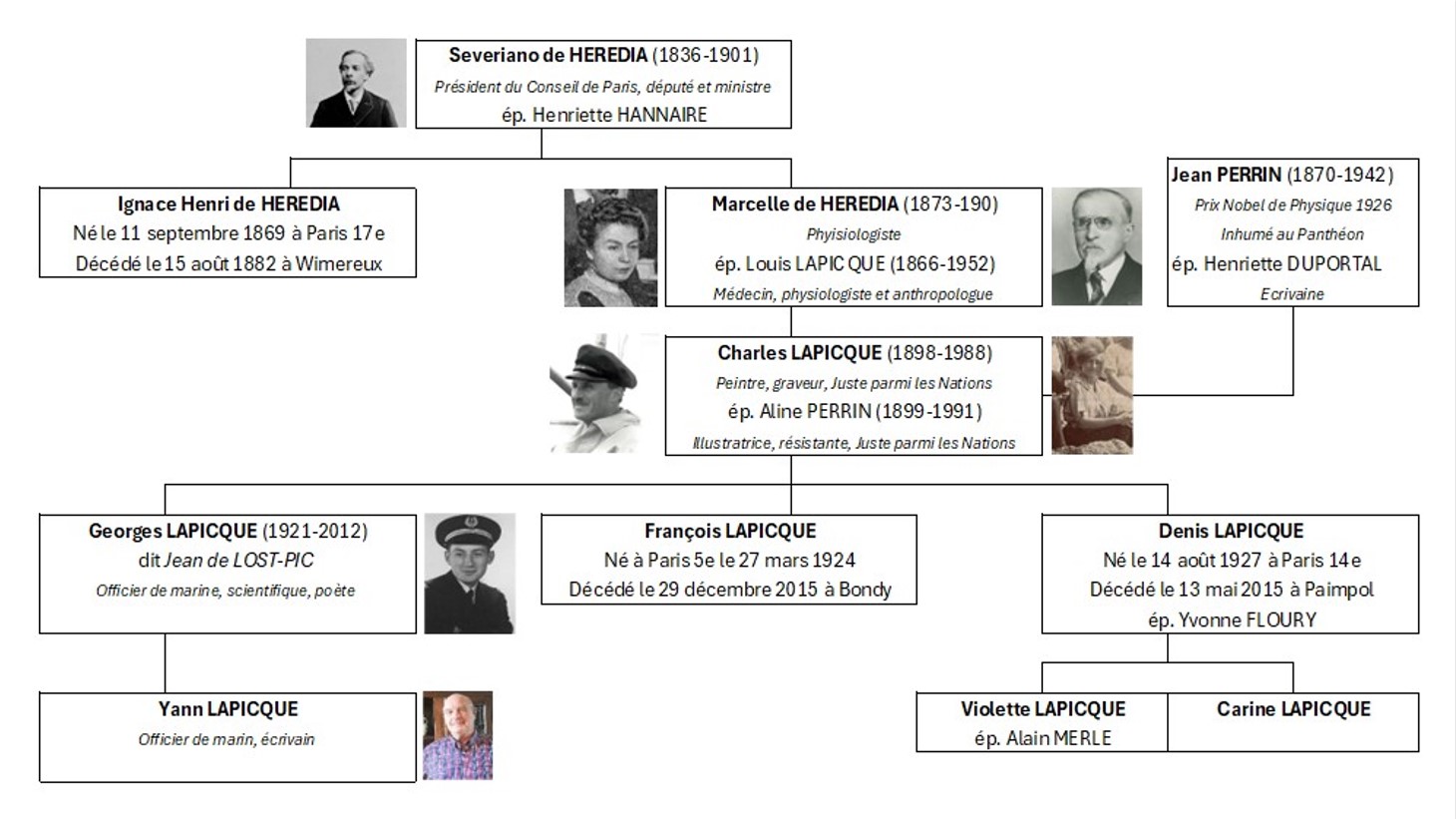

Une découverte vient bouleverser la lecture de l’un des peintres les plus singuliers du XXᵉ siècle. Charles Lapicque, que l’on croyait pur produit de la science et de l’avant-garde française, est en réalité le petit-fils de Severiano de Heredia, premier homme noir président du Conseil municipal de Paris et ministre de la Troisième République. Derrière la clarté de ses toiles éclatantes, une autre lumière se révèle : celle d’une mémoire métissée, effacée puis retrouvée.

C’est dans cette lignée que s’inscrit son petit-fils Charles Lapicque (1898–1988). Issu d’une dynastie de savants — son père Louis et sa mère Marcelle de Heredia furent de grands physiologistes — il transpose dans la peinture les principes de la perception visuelle. Mais au-delà de la science, Lapicque est un poète de la couleur. Son univers pictural, souvent qualifié de “lumière mentale”, déploie une gamme flamboyante où les rouges de corail, les bleus électriques et les jaunes solaires s’entrechoquent dans un équilibre vibrant. Ses marines, ses chevaux, ses visages baignent dans une lumière presque tropicale, où la chaleur et la clarté semblent avoir une origine intérieure.

“Je cherche la lumière non pas du soleil, mais de l’esprit”, Charles Lapicque (1952)

On peut désormais lire ces mots autrement. L’éclat solaire qui traverse ses toiles semble hériter, à distance, du rayonnement caribéen et de la liberté intellectuelle de son grand-père. L’énergie colorée de Lapicque devient la métaphore d’un héritage refoulé, celui d’un homme que l’histoire officielle avait relégué dans l’ombre. Marin, scientifique et résistant, l’artiste fut lui aussi un insoumis. Son œuvre, à mi-chemin entre abstraction et figuration, s’oppose à toute école. Il rejette le dogme du cubisme comme celui de l’expressionnisme. Sa peinture cherche un espace libre, où la lumière réinvente le monde plutôt qu’elle ne le décrit. Le critique Jean Cassou voyait en lui “un peintre de la clarté intérieure, de la réconciliation entre l’œil et l’âme”. On comprend mieux aujourd’hui la portée de cette intuition : Lapicque réconcilie en effet deux lignées, celle du savant rationaliste et celle du politique visionnaire, celle du Nord et du Sud, du laboratoire et de la mer.

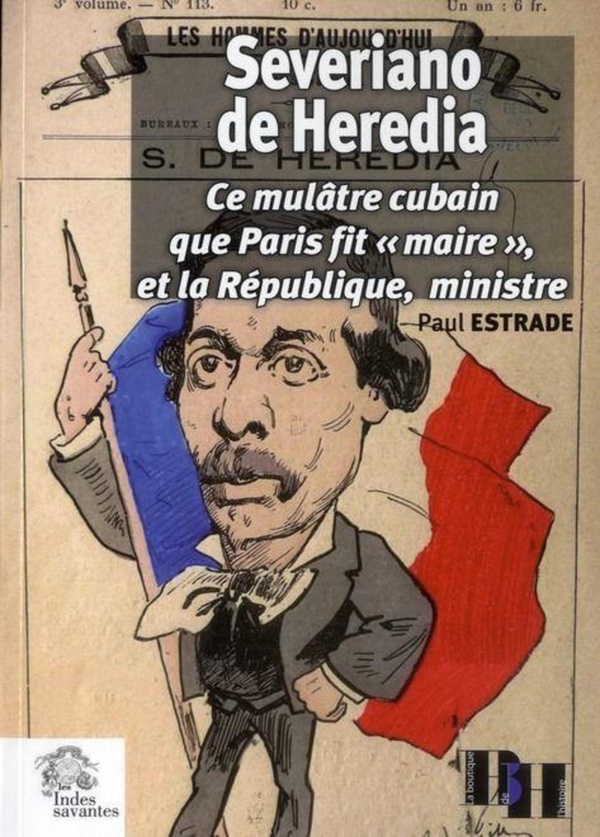

À l’origine de cette révélation, l’historien Paul estrade, auteur d’une biographie de Severiano de Heredia parue aux Indes Savantes en 2011, et Patrick Rollot, président de l’association Histoire et Patrimoine de Paris 17e. La filiation entre Lapicque et Heredia réunit deux formes d’émancipation : politique et artistique. Le premier a tenté d’éclairer la République ; le second a éclairé la toile. Tous deux ont affronté, chacun à sa manière, les limites du regard : l’un contre les préjugés, l’autre contre l’opacité du visible. Aujourd’hui, alors que les musées redécouvrent Lapicque pour sa liberté chromatique et son influence sur la peinture d’après-guerre, la révélation de cette ascendance cubaine redonne un sens profond à son œuvre. Ses ciels incandescents, ses mers turquoise et ses silhouettes solaires prennent une dimension nouvelle : celle d’une mémoire lumineuse qui traverse les générations et triomphe de l’effacement.